「上山田温泉物語」 第5回 5・戦争と学童疎開と光明国民学校

日本本土大都市への本格的な空襲が開始されました。子供を空襲から守る名目で、地方の親類を頼っての縁故疎開、縁故のない子どもには学校ぐるみの集団疎開が開始されます。集団疎開はすでに昭和19年(1944)年8月から行われていました。

千曲市内も戸倉上山田温泉や寺院などが疎開を受け入れていました。上山田温泉においては、池袋の小学校を中心に疎開が行われていました。

ところが空襲が激しくなっていた東京に一校だけ集団疎開先の見つからない学校がありました。それは世田谷にある東京光明国民学校。学童が肢体不自由児の為、放置されたのです。

東京都が疎開先を探してくれないのなら自分で探すしかないと、松本保平校長は早速疎開地探しに出かけます。校長の努力が周りの人たちを動かします。伝をたどり上山田村の役場で若林正春村長に協力を依頼します。正春村長は、池袋第3小学校が龍洞院に疎開替えになり空いていた自身の経営する上山田ホテルを提供します。リハビリ器具治療器具その他備品などは、梅ヶ丘の高射砲陣地の隊長の計らいで陸軍の兵站訓練として運搬ができました。また児童の移動は車両不足で満杯で走る電車が多い時代でしたが日本国有鉄道の協力で2両の客車を貸し切ることができました。昭和20年(1945)5月15日、長野県上山田温泉上山田ホテルで光明学校の集団疎開が始まりました。なんと10日後の5月25日光明学校は空襲で燃えてしまったのです。

戦後4年を経て新校舎が完成し、全校引揚・東京へ復帰できたのは昭和24年(1949)5月28日のことでした。4年間の上山田での疎開生活でした。

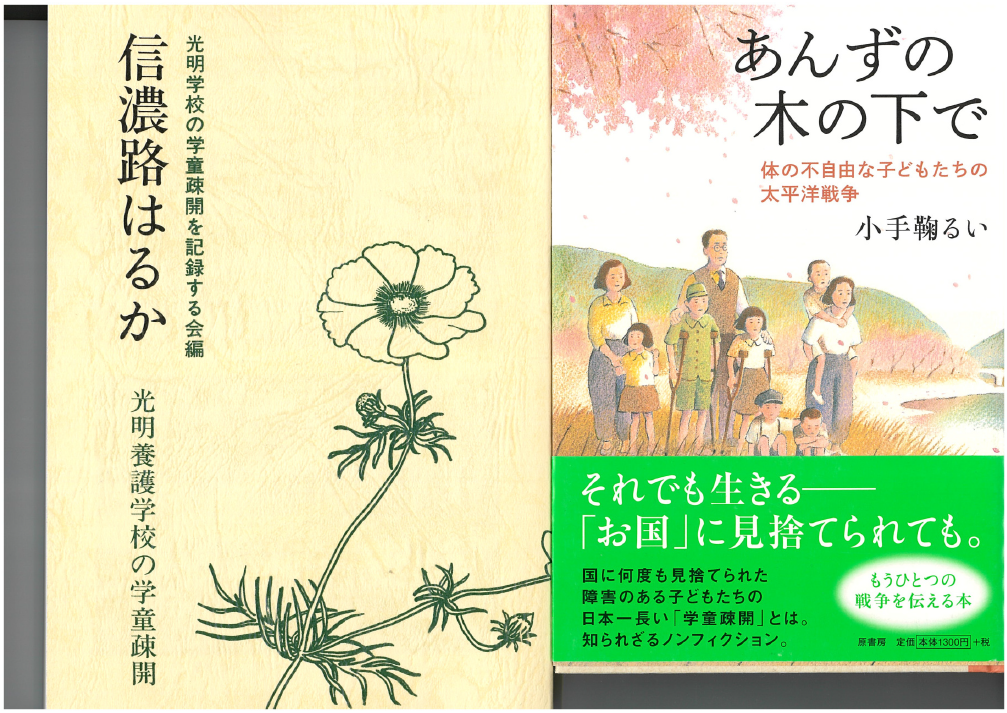

光明学校の倉庫にあった資料から1993年にまとめられた「信濃路はるか」(左)

それを基に書かれたノンフィクション「あんずの木の下で」(右)