作・塚田浩司(柏屋当主 屋代出身)おじょこな800字小説

第四十七回「伝説の写真機」

写真機がこの国に登場した当時、写真機は人の魂を吸い取ると恐れられていた。現代人は鼻で笑うだろうが、あながち間違いではない。

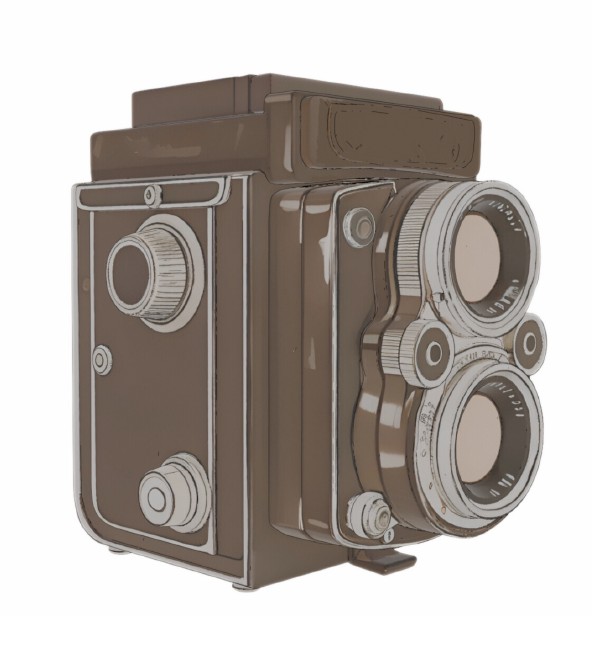

私は日本で三番目くらいに古い写真館の主人。この写真館には創業当時から伝わる伝説の写真機がある。そう、魂を抜く写真機だ。

こんな物騒なものは使わないにこしたことはない。しかし、私にはどうしてもこれで撮影したい人がいる。金貸しの山口だ。

ここ数年、この写真館は時代の流れと共に経営が傾いていた。これ以上銀行に借金できる状況になく、とうとう私は闇から金を借りた。その闇金が山口だった。山口はあくどい手口で理不尽なほどに私の借金を膨らませた。もうどうすることもできず、代々受け継いできた写真館を手放すことになってしまった。そして今日はこの写真館最後の営業日なのだ。

最悪なことに、そんな私の写真館に、最後の客として山口がやってきた。嫌がらせのつもりなのだろう。

山口は撮影用の椅子にどっしりともたれ、「さあ、最後に最高の写真を撮ってくれ」と挑発的な笑みを浮かべた。

怒りで理性を失いそうになった。しかし私には復讐のチャンスがある。それはもちろん魂を抜く写真機だ。この写真機で山口を撮影する。これが最後の仕事だ。

私は、蔵から代々伝わる写真機を取り出し、山口の前で構えた。

「随分と年季の入った写真機ですなあ。本当に撮影できるのかい」と山口は嘲笑うが耳に入ってこない。

このシャッターを押せば、山口は……私の手が震えた。

「では、撮ります。はいっ」

※

最後の撮影が終わり、山口は写真館をあとにした。これで山口は……喜びに似た感情が私の中に沸いた。しかし、それも束の間、どういうわけか胸が苦しい。まるで心臓がどんどん圧縮する感覚だ。おかしい。これでは魂を抜かれたのは私の方ではないか。私は朦朧とする意識の中、あることに気づいた。そうか、魂を抜く写真機とは、撮影した側の魂が抜かれるのか……。