佐久間象山 遺墨展 ~書は人なり~ 長野県立歴史館紹介 冬期企画展

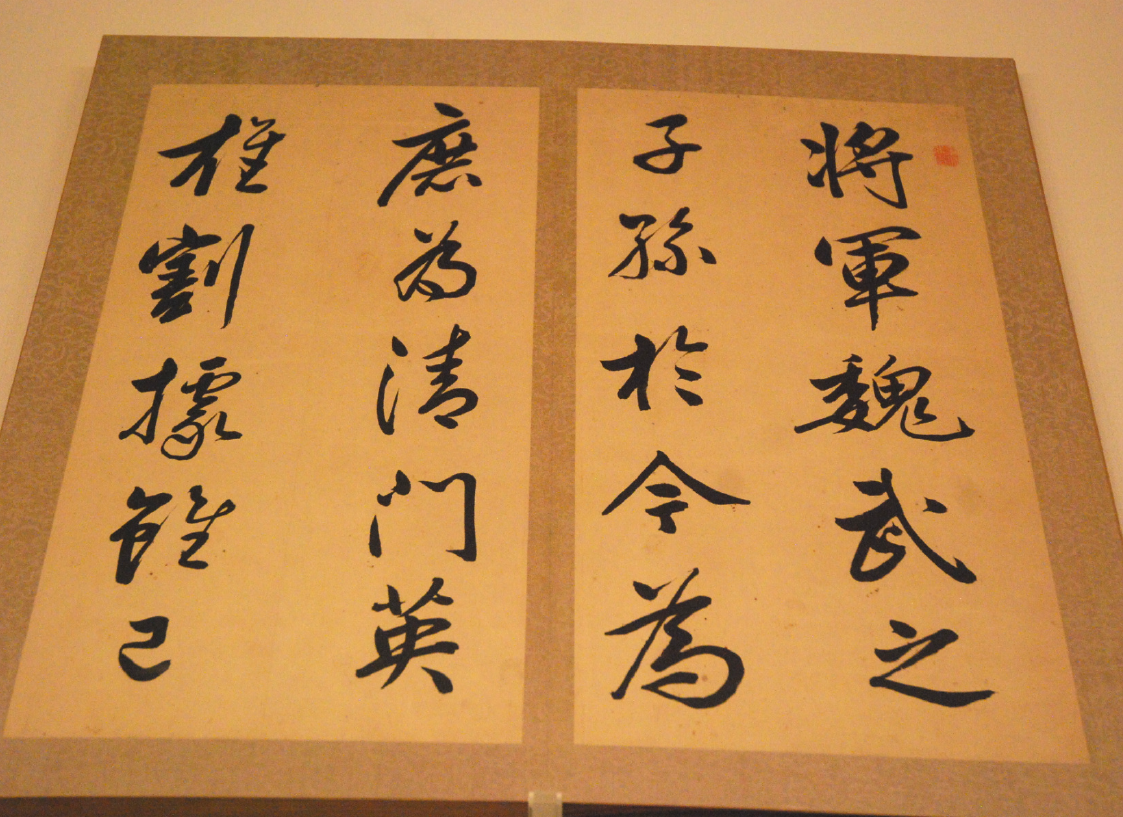

長野県立歴史館では令和6年度冬季企画展「佐久間象山 遺墨展」を開催中。今年度が没後160年に当たる幕末の偉人・佐久間象山は洋学者・思想家としてのみならず、中国文化全般に深い造詣を持つ文人としても一流で、とりわけその書は高い評価を得ている。今回の企画展では象山の書と画を中心に56点が展示される。

象山が得意としていたのは漢代の書体「隷書」だが、そのほか「草書」や「行書」にも精通し、全部で六つの書体を使いこなしたという。また、19世紀後半は書の研究が進んだ時代でもあり、象山は唐代の書道家・顔真卿などの作品の拓本を入手して、臨書(書き写し)して自らのものとしていた。県立歴史館の笹本正治名誉館長はオープニングセレモニーで「象山が文字を書くのに如何に臨書を大事にしたか。私たちは学問の基礎をどのくらいしているかが大事だということを訴えてくれるのが今回の展示だ」と語った。

今回の企画展に合わせて屋代南高校書道同好会と屋代高校書道班の作品も展示。会場の設営は歴史館の職員の指導のもと生徒自身が行い、会場の題字も書いている。

(企画展は2月24日まで)

佐久間象山の書 屋代南高校書道同好会&屋代高校書道班のみなさん