「上山田温泉物語」 第16回 上山田温泉はどの様に出ているの?

1700万年前日本列島は大陸の一部で、それが大陸と分離し日本海の原型ができます。さらに1600万年ほど前に日本列島は中央部から折れ真ん中に大きな陥没ができました。これをフォッサ・マグナと言い、西端は糸魚川―静岡構造線、東端には新発田―小出構造線、柏崎―千葉構造線、その間に挟まれた大きな溝には地下約6000㍍から新しい地層が堆積し、さらに多くの火山が出来ました。

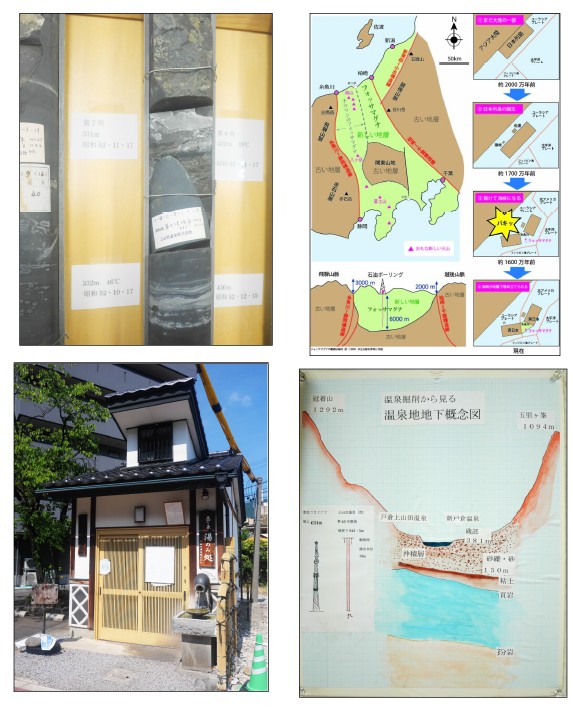

この温泉の地下には頁岩(けつがん)という堆積岩の岩盤があり、火成岩が貫入しています。頁岩は暖められクラック(岩盤の割れ目)を流れる地下水は温泉となります。明治36年にかめ乃湯が開湯式を挙げましたが、その源泉は深さ79尺(約24㍍)華氏135度(約57℃)でした。

現在戸倉上山田温泉(千曲川左岸)には、源泉を供給する会社が2社ありますが、私が代表を務める上山田温泉株式会社では14本の源泉を所有し(深度300㍍~650㍍)毎分約2200㍑を汲み上げ20軒のホテル・旅館、8軒の施設、10軒の個人宅に配湯をしています。

大きな循環パイプがあり源泉をそれに注入、またそこから配給先に枝分かれさせ配給しています。同じ戸倉上山田温泉内の旅館でもどの源泉が近いかで湯の感覚が微妙に違います。

旅館ごとに微妙に違う温泉を楽しむことが出来ます。現在新たに供給先を増やすことは出来ません。

(右上)フォッサマグナミュージアムHP(右下)地下概念図

(左上)頁岩コア(左下)源泉建屋