北国街道 歴史こぼれ話(第1回)

古くから信州と日本海側を結ぶ物流により栄え、諸藩の参勤交代時の経路でも知られる「北国街道」。そのルートは国道18号線や、しなの鉄道の路線とおおむね並行している。北国往還とも呼ばれ、徳川家康の六男・松平忠輝が松代城主となった慶長8年(1603)から同15年(1610)にかけて制定された。

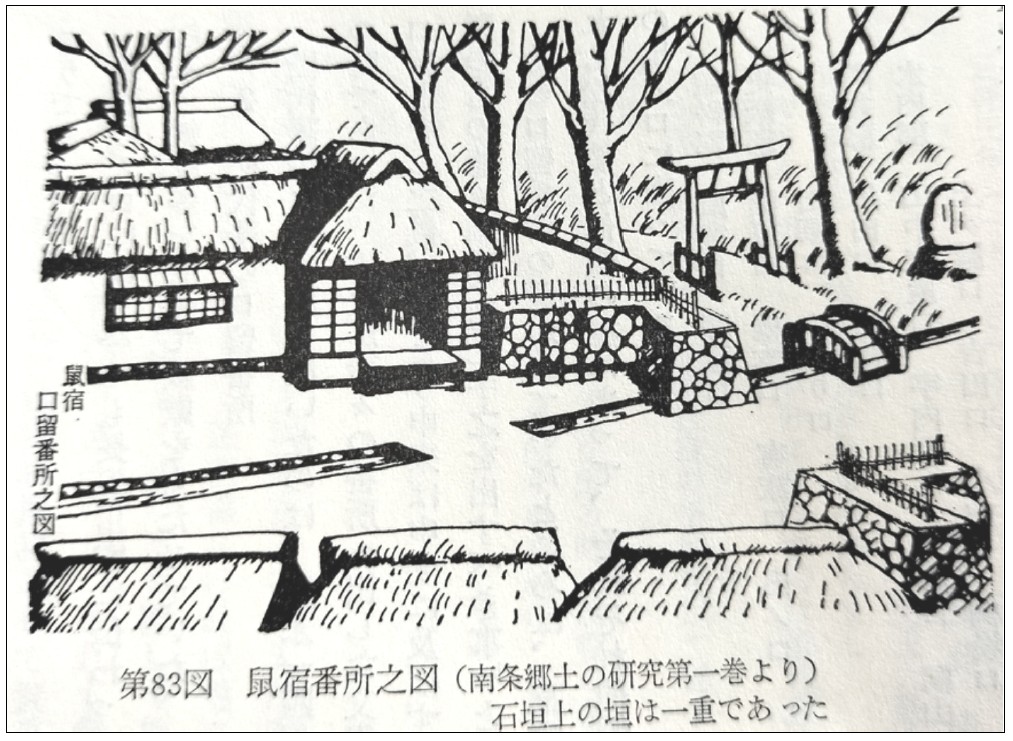

起点は五街道の一つ中山道の追分宿(現・軽井沢町)から分岐し、越後の高田城下(現・上越市)を終点とする。現在の坂城町・千曲市には南から鼠宿、新地宿、坂木宿、上戸倉宿、下戸倉宿、矢代宿といった宿場が存在した。上田市と坂城町との境界に位置する「岩鼻(いわばな)の険」は千曲川の両岸で道が狭まる交通の難所であった。江戸期には上田藩と松代藩の境界に当たり、松代藩では南条・鼠の地に口留番所を設置した。鼠宿口留番所は数ある番所のなかでも重要視され、関所に準ずる扱いとして人改め(通行人の取り調べ)まで行っていたという。

本稿では鼠宿から矢代宿(千曲川の「矢代の渡し」)までの区間を結ぶ歴史や伝承のエピソードを紐解く。次回は明治11年(1878)の明治天皇巡幸の史跡を紹介する。

(右)当時の鼠宿番所

(「坂城町誌 中巻」より)